アメリカ反トラスト法の目的は、市場における競争を維持・促進することにあります。企業の行為や市場構造が競争を阻害するかどうかを判断するためには、その行為が価格、生産量、品質、イノベーションにどのような影響を与えるかを理解する必要があります。

§1.1 価格理論と競争

1.1a 完全競争市場とは何か

経済学における理想的な市場モデルとして「完全競争市場」があります。これは、以下の4つの条件が満たされた市場を指します。

- 多数の小規模な売手と買手: 市場に参加する各企業は市場全体から見れば非常に小さく、自社の生産量を変更しても市場全体の価格に影響を与えることはできない。

- 製品の同質性: すべての企業が同一の製品を供給しており、消費者にとってはどの企業から購入しても製品の価値は変わらない。

- 資源の完全な移動可能性: 企業は市場への参入・退出が自由であり、生産に必要な資源(労働力、原材料など)を容易に確保できる。

- 完全な情報: すべての市場参加者が、価格や品質に関する完全な情報を保有している。

現実の世界にこれらの条件を完全に満たす市場は存在しませんが、このモデルは、競争が最も効率的に機能した場合に何が起こるかを理解するための重要な基準となります。

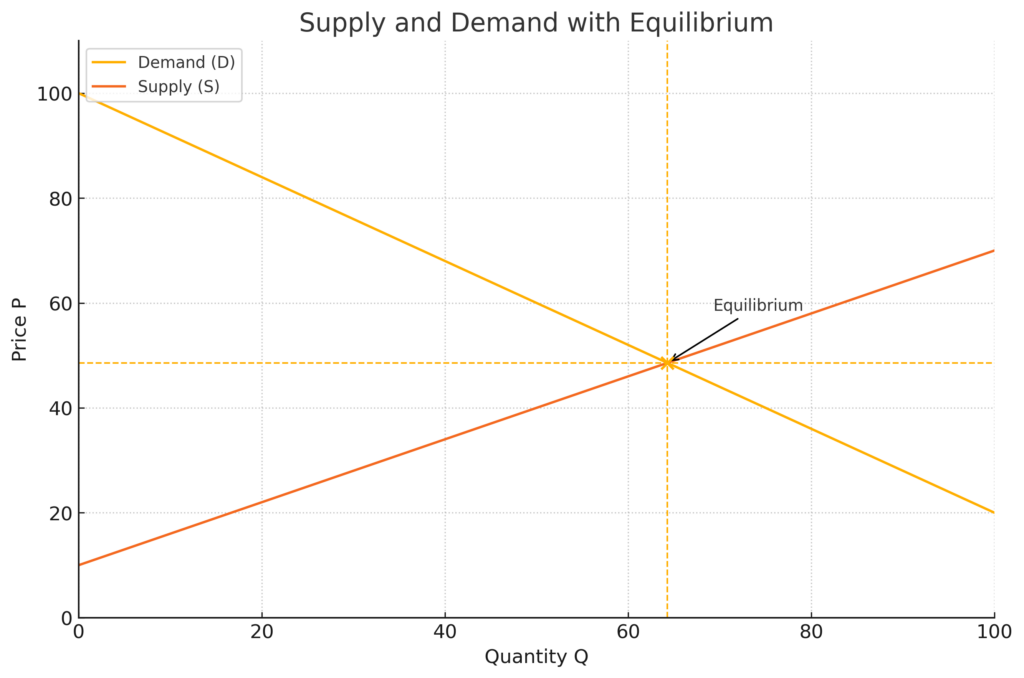

完全競争市場では、価格は需要と供給によって決定されます。需要曲線は、ある価格で消費者がどれだけの量を購入したいかを示す右下がりの曲線です。価格が下がれば需要量は増え、価格が上がれば需要量は減ります。一方、供給曲線は、ある価格で企業がどれだけの量を供給したいかを示す右上がりの曲線です。価格が上がれば、既存企業は生産を増やし、新規参入も促されるため供給量は増えます。

この二つの曲線が交差する点Eで、市場は均衡に達します。この点の価格(P*)が均衡価格、量(Q*)が均衡生産量となります。この価格では、買いたい人が買いたい量をすべて買うことができ、売りたい人が売りたい量をすべて売ることができます。

このとき、消費者が支払ってもよいと考える上限価格(留保価格)と、実際に支払う市場価格との差額を「消費者余剰」と呼びます。同様に、企業が生産にかかる費用(供給曲線)と、実際に受け取る市場価格との差額は「生産者余剰」となります。完全競争市場は、この消費者余剰と生産者余剰の合計(総余剰)を最大化し、社会全体の厚生を最も高める市場であるとされています。

1.1b 競争的市場における企業の行動

完全競争市場にいる個々の企業は、市場価格に影響を与えることができないため、市場で決まった均衡価格を受け入れるだけの「プライス・テイカー」となります。この企業にとって、需要曲線は市場価格の高さで水平に引かれる一本の線となります。もし市場価格より少しでも高い価格を設定すれば、消費者は同質な製品を売る他の企業に移ってしまい、売上はゼロになります。

では、この企業はどれだけ生産するのでしょうか。その決定要因は「費用」です。企業の費用は、生産量にかかわらず発生する固定費用(工場の賃料、機械の減価償却費など)と、生産量に応じて変動する変動費用(原材料費、労働者の賃金など)に分けられます。

企業が生産量を決定する上で最も重要な概念が「限界費用(Marginal Cost: MC)」です。これは、生産量をもう1単位増やすために追加で必要となる費用を指します。利益を最大化したい企業は、生産量を増やし続けますが、その1単位を追加で生産するための限界費用が、その1単位を売ることで得られる収入(=市場価格)を上回る点では生産を止めます。したがって、完全競争下の企業は、「価格=限界費用」となる水準まで生産を行います。これは、資源が最も効率的に配分されている状態を示します。

§1.2 独占の経済学

1.2a 独占企業の価格設定と生産量

独占とは、ある市場において供給者が1社しかいない状態を指します。独占企業はプライス・テイカーではなく、自らの生産量を調整することで市場価格をコントロールできる「プライス・メーカー」です。

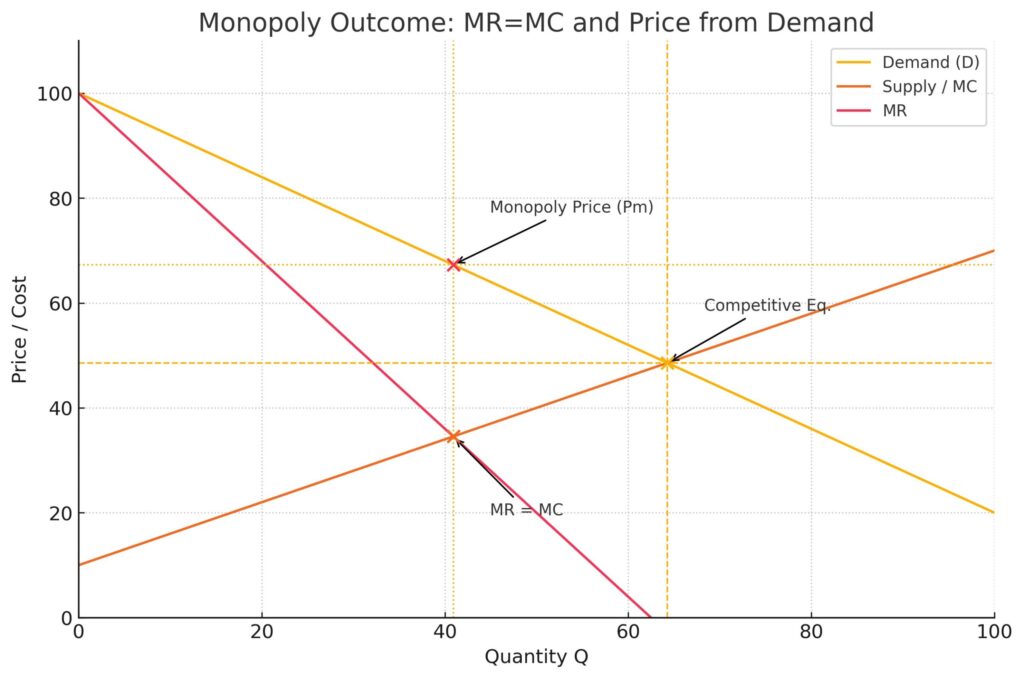

独占企業は、競争企業とは異なる需要曲線に直面します。すなわち、市場全体の需要曲線そのものが、独占企業の需要曲線となります。独占企業が生産量を減らせば、希少性が高まり、市場価格は上昇します。この力を利用して、独占企業は利益を最大化しようとします。

ここで重要になるのが「限界収入(Marginal Revenue: MR)」という概念です。これは、販売量をもう1単位増やすことで追加で得られる収入を指します。独占企業が販売量を1単位増やすためには、価格を下げなければなりません。しかも、その価格引き下げは、追加の1単位だけでなく、それまで高い価格で売れていたすべての製品にも適用されます。そのため、独占企業にとって限界収入は常に価格を下回ります。

独占企業は、競争企業と同様に「限界収入=限界費用」となる点で利益が最大化されます。しかし、独占企業の場合、その点は需要曲線(価格を示す線)よりも下側に位置します。その結果、独占企業は、競争市場と比べて生産量を絞り込み、より高い価格を設定することになります。これが、独占が非効率的だとされる経済学的な理由です。

1.2b 買手独占(モノプソニー)

独占の裏返しが「買手独占(モノプソニー)」です。これは、ある市場において買手が1人しかいない状態を指します。買手独占者は、購入量を減らすことで、供給者に対して競争的な価格よりも低い価格で売ることを強いることができます。

買手独占もまた、独占と同様に社会的な損失をもたらします。購入量が人為的に抑制されるため、生産されるべき財やサービスが十分に生産されなくなり、資源の非効率な配分が生じるのです。近年、反トラスト法では、製品市場だけでなく、特に労働市場における買手独占(雇用主による賃金の抑制など)に関する議論が高まっています。

§1.3 独占の社会的費用

独占がもたらす社会的な損失は、いくつかの要素に分解できます。

- Deadweight Loss: 独占によって価格が吊り上げられた結果、競争的な価格であれば購入したであろう消費者が市場から退出してしまうことで生じる、社会全体の厚生の損失です。これは、独占による最も典型的な損失です。

- Rent-Seeking: 独占企業は、その超過利潤(独占レント)を維持・拡大するために、資源を非生産的な活動に費やすことがあります。例えば、政府に働きかけて競争を制限する規制を導入させたり、ライバルを市場から排除するために訴訟を乱発したりする行為がこれにあたります。これらの活動に費やされる資源は、社会全体にとっては無駄なコストとなります。

- 生産の非効率性(X-Inefficiency): 競争圧力に晒されない独占企業は、コスト削減や経営効率化へのインセンティブが弱まり、内部に非効率性を抱え込むことがあります。これもまた、社会的な損失の一因となります。

§1.4 独占が生じる要因

1.4a 規模の経済

多くの産業では、生産規模が大きくなるほど、製品1単位あたりの平均費用が低下する「規模の経済」が働きます。これは、大規模な生産設備への投資や、専門化による効率向上などが要因です。規模の経済が著しい産業では、少数の大企業が市場を支配する寡占状態や、一社だけが最も効率的に供給できる自然独占が生まれやすくなります。

1.4b 自然独占

自然独占の典型例は、電力網、ガス導管、鉄道網など、巨大な初期投資を必要とするネットワーク産業です。このような市場では、複数の企業が競争すると、設備の重複投資によって社会全体で非効率が生じてしまいます。そのため、一社による供給を認め、その代わりに政府が価格などを規制する(公的規制)という手法が伝統的に取られてきました。反トラスト法は、このような規制産業と複雑な関係を持つことになります。

1.4c 2サイド・プラットフォーム

近年、重要性を増しているのが「2サイド・プラットフォーム」です。これは、クレジットカード・検索エンジン・SNS・ライドシェアサービスのように、異なる2つの利用者グループ(例:カード保有者と加盟店、ユーザーと広告主)を結びつけることで価値を生み出す事業モデルを指します。一方のグループの利用者が増えることが、もう一方のグループにとっての価値を高めるという「間接的ネットワーク効果」が働くため、市場が少数の巨大プラットフォームに集中しやすい「勝者総取り」の傾向を持ちます。

§1.5 不完全競争

現実の市場の多くは、完全競争と独占の中間に位置する「不完全競争」の状態にあります。

- 独占的競争: 市場に多数の企業が存在しますが、各企業が製品差別化(ブランド、デザイン、品質の違いなど)によって、ある程度の価格決定力を持っている状態です。レストランや衣料品などが典型例です。

- 価格差別: 同じ製品を、顧客の属性や購入量、購入時期などに応じて異なる価格で販売することです。価格差別を行うには、ある程度の市場支配力と、顧客の転売(裁定取引)を防ぐ仕組みが必要となります。

- 寡占: 少数の企業によって市場が支配されている状態です。各企業は、ライバル企業の価格設定や生産量の決定を無視できず、互いの行動を読み合う戦略的行動をとります。寡占市場における企業の協調的行動は、反トラスト法上の重要な問題となります。